走过曲折的巷子,到了一处老房子的一楼门口,位于东山口的“小家”到了。

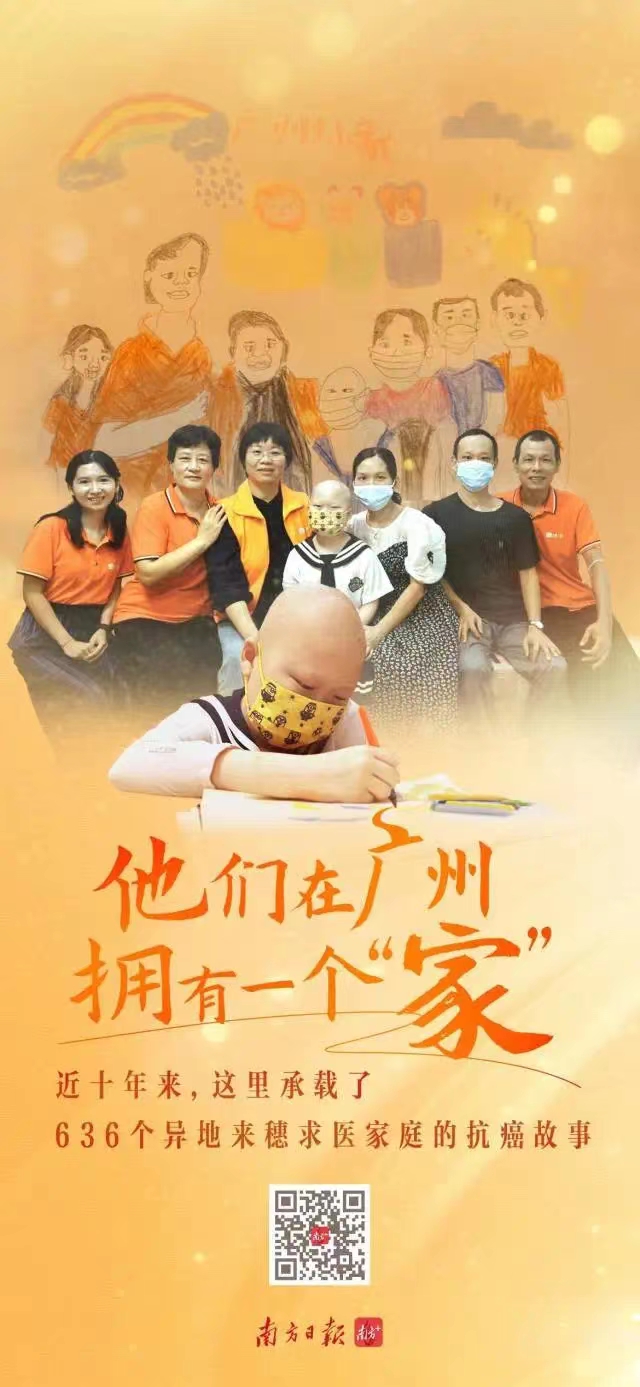

广州小家项目成立近十年,为在广州异地求医的困境患儿家庭提供公益服务,让他们在医院附近有个落脚的“家”。

“家”里有亲人、有爱、有互助,这一段段在广州的治疗路,多了很多温暖。

【短暂的相聚】

这是小青的爸爸第一次来小家。

小青患有尤文氏肉瘤,湖南人,父母离异,妈妈因精神疾病复发而住院。确诊后,小青独自来到了广州治病。

10月13日开始,小青上第7个化疗,完成放疗方案。“这个孩子非常坚强,是小家里很特殊的孩子,因为他几乎是一个人就诊。”谈起小青,广州小家团队都印象深刻。

刚到广州治病时,他一开始在外租了个小房间住了几天,后来通过医院知道小家能为家庭困难的他提供免费住宿后,就搬到了这里。

小青的爸爸在一家公司当保安,身体也时常有些小毛病,工资勉强度日。一个月没见小孩,他专门从公司专门请了半天假,从佛山顺德搭公交转地铁过来。

短暂的相聚让小青尤为珍惜,不能走太多路的他听到爸爸已经出地铁站时,马上换鞋子,背了个包就出门去接。

见到爸爸时,平日里独立的男孩变得黏人起来,时刻待在爸爸身边。

小家的父母们都格外心疼这个小孩,大家不断向父亲提起小青的懂事、乖巧,关于未来的打算也被提起。

看到小家的情况后,父亲安心了很多,虽然不知道小青未来的病情会如何发展,但目前也只能走一步看一步,几个小时后,小青和父亲告别。

【想让他们有个“家”】

起初,广州市小家公益服务中心创始人罗典和其他公益志愿者主要是进行个案救助,协助就诊家庭筹集医疗款。

随着医疗保障体制的改革发展、社会慈善救助事业和互联网平台筹款能力的发展,异地就医更加便捷。目前,跨省异地就医直接结算范围进一步扩大,住院和门诊费用跨省联网定点医疗机构分别达到6.27万家和8.87万家。

不过,异地就医患者仍然是一个基数庞大的群体——根据《2022年全国医疗保障事业发展统计公报》显示,2022年,全国普通门急诊、门诊慢特病及住院异地就医11050万人次,住院跨省异地就医875.87万人次.

在长期与患病家庭接触的过程中,罗典团队发现,异地求医的患病家庭住宿及生活问题仍待解决,“在每一个患重大疾病的患者背后,还有一个承受经济和精神压力的家庭。”前往广州等大城市异地求医的家庭,尽管住院治疗已有医保报销,但照料者自身的住宿和其他生活支出却也是一笔较大的开支。

为了节省生活费,有家长就着咸菜馒头吃了大半年;为了能尽可能陪伴在孩子身边,同时节省住宿费,有家长选择睡在ICU外的走廊角落,甚至医院附近公园椅子。

“我遇到过家长找了一张硬纸皮,铺在医院走廊一角,晚上就缩在那角落里睡觉。”罗典说,正是因为这件事的触动,让她下定决心为这些困境家庭做点事。

“作为照料者的家长不能垮下来,因为孩子需要他们。”

自2014年起,“广州小家”致力于为异地来广州就医的困境患儿家庭提供救助帮扶服务,就近提供干净卫生的居住环境、基础生活设备与物资、心理关怀、家庭支援、生命教育、资源链接等公益服务。

【在“小家”中等待希望】

在“小家”中,我们见到了多个患病的孩子和父母。

晓静爸妈的手机里,仍存着晓静未患病前的照片,那时晓静还留着长发。在2年前确诊白血病后,为了治疗,当时7岁的晓静只能剃掉自己好看的长发。

小家里每个孩子的性格都不一样。第一次见到晓静时,是9月中旬,那时候,广州几乎每天都在下暴雨。上午9点,被父母喊醒的晓静正低头吃着早餐,她抬起头和我们打招呼,但声音很小,被窗外的雨声盖过。

晓静的妈妈说,晓静从小的性格便比较内向、害羞。患病之后,话更加少了。晓静一家来自汕头农村,在陪伴孩子一块来广州治疗前,晓静父母从未离开过汕头,“刚开始我们连高铁都不知道怎么乘坐,是坐大巴来广州的。”小家的存在,为这些经济困难的异地求医家庭提供了一个便利的“家”。

10岁的悦悦则是一个很愿意说话的男孩,他今年3月在老家甘肃查出患胚胎性横纹肌肉瘤,目前在广州医科大学附属第五医院上手术后的第5个化疗,身体状态和胃口都正在恢复。

“难受的时候,嘴里像喷火一样。”悦悦说,尽管疾病让他的面部有了一些变化,但是他仍然非常听话乐观。

因护士长的推荐来到这里,小家为他们解决了很多生活和经济问题。“在这里能休息好,还会给我们买米、面、油”,悦悦妈妈告诉记者,孩子爸爸7月回去把牛羊卖了,又贷款贷了5万元,到目前,孩子花了可能已经有十几万了。

悦悦妈妈身形消瘦,面容憔悴,她放下家里的一切,安慰好家里的老人,“奶奶心脏不好,怕她受到打击。”在广州陪伴着孩子求医治疗的这几个月煎熬时光,孩子的乐观是她唯一的安慰。

【学会谈论死亡】

《100天后会死的鳄鱼君》《爷爷的天使》《奥斯卡与玫瑰奶奶》……这些关于疾病和生命教育的书籍陈列在小家的书架上。

“我们在这些年服务的过程中,也发现了只提供住宿是不够的,这些家庭面临着非常大的心理压力。”罗典说,服务过的家庭中,有100多个孩子已经离世了,有的是在ICU,有的是在医院,更多是治疗回老家后,疾病恶化引发了其他并发症。

“家长在孩子离世之后,都是要经历非常长时间的哀伤,有的家庭甚至离婚了。”敏仪是小家的心理辅导师,她告诉记者,在意识到这一点后,工作人员就一起去学习怎么做生命教育,遇到患有严重疾病的孩子,会试着提前去和家长谈论生命的意义和死亡。

“因为谁都不确定孩子能不能治好,所以要适当帮助家长做好心理建设。”在罗典看来,如何面对可能的结果,对家庭的未来生活更为重要。

孩子不在医院治疗的时候,“小家”中社工、志愿者会和孩子们一起玩游戏,为他们做好心理疏导,这也成了社工和志愿者的另一份工作。

“这是‘大富豪’,我很喜欢玩!”“我喜欢飞行棋!”午饭后,有的家长因为过于疲惫需短暂的休息,小家的工作人员和其他没休息的家长便会帮忙照顾孩子们。和罗典一样,在小家工作多年的保罗会和孩子们一块玩桌牌游戏,孩子们常叫他“保罗叔叔”。一些互动的活动点缀着孩子们的生活,让他们在忍痛治疗之外,收获些许快乐。

【爱的队伍不断壮大】

随着小家的影响力越来越大,有更多的志愿者和社工加入。

每天8点左右,陈姐都会来到位于西门口的一处“小家”,陪伴和帮助居住在此的晓静等其他患白血病的孩子。从志愿者到“广州小家”的全职员工,陈姐全身心投入这里的工作,已和这些家庭走过了三年多。

陈姐照料的这处“广州小家”2015年成立,该处小家能为10多个家庭提供住宿服务,因为需要定期前往医院化疗的缘故,每一个疗程前后,这里的孩子往往在小家住上3—5天后,便又要在医院住上20多天。

发展至今,广州小家目前共有14个,均有独立厨卫,家具电器设备齐全,可接待65—70个外地来广州就医的困境儿童家庭。

在广州其他社区中,还有17位和陈姐一样的“广州小家”社工。近10年来,14处“小家”主要接收血液病、实体瘤等大病患儿,承载起636个异地来穗求医家庭的抗癌故事,也为1709名重症患儿与家长提供了累计超9600天的公益服务。

谈起每个小家的发展,保罗称“很不容易”。小家接收的是患重大疾病的孩子及其家庭,在选择位置时,需要优先选择离肿瘤防治医院路程短的房屋,“我们在租房前,会和房东说清楚我们房子的用途,租用时间需要稳定且较长,有的房东会介意,而有的房子周边过于吵闹,不利于孩子们的休息,所以选房子的过程也不容易。”保罗说。

【治疗艰难,但不孤单】

一起做饭,一起为患病的孩子过生日,是小家中最热闹的时候。孩子们在这一天可以在治疗的间隙中尝尝甜品的滋味。

这次,是三个生日恰好在同一天的孩子佳佳、晓晓和怡儿一起过。家长们合力下厨为小寿星们做了满满一桌美食,汇集了天南海北的“家乡味”。

“我的愿望是去游乐园!”年幼的佳佳说,唱生日歌的时候笑得很开心;懂一点事的晓晓被问到愿望时则湿了眼眶,他小声说,希望能早点回家。

在唱生日快乐歌的时候,孩子眼中出现短暂的快乐,而家长们看孩子们的眼睛则泛着泪光,本该在外奔跑撒泼的年纪,命运却让孩子遭遇到这样的困境,而他们作为父母,也必须撑下来,成为孩子们的精神支柱。

以“小家”为家,他们凝聚在一起,正在期盼每一个康复奇迹的发生,也帮助每个孩子去实现他们不多的心愿。

“我们希望家长珍惜在孩子的身边每一天,去陪伴孩子,他有什么心愿尽可能陪他去完成,做孩子喜欢吃的东西,带孩子去想去的地方玩,我们觉得生命的宽度和广度比生命的长度更加重要。”罗典说。

在小家中,他们明白,虽然治疗艰难,但他们并不孤单,有很多人支持他们,他们也可以向更多人寻求帮助。

就像一位诗人所说:“谁都不是一座岛屿,自成一体;每个人都是广袤大陆的一部分。”广州的这些“小家”,用爱将每一个孤单的家庭联合起来,让他们面对困境时,被注入了力量。

文章来源—“南方日报”

【文字】 王越莹 杨琼

【拍摄】 吴明 实习生 陈建壬

【剪辑】 万稳龙

【海报】 彭晓

【设计】吴颖岚

【统筹】 曹嫒嫒 张由琼 李细华 张哲

【策划】 胡念飞 王海军 秦文纲

【编辑】叶永康

【校对】曾慧雯